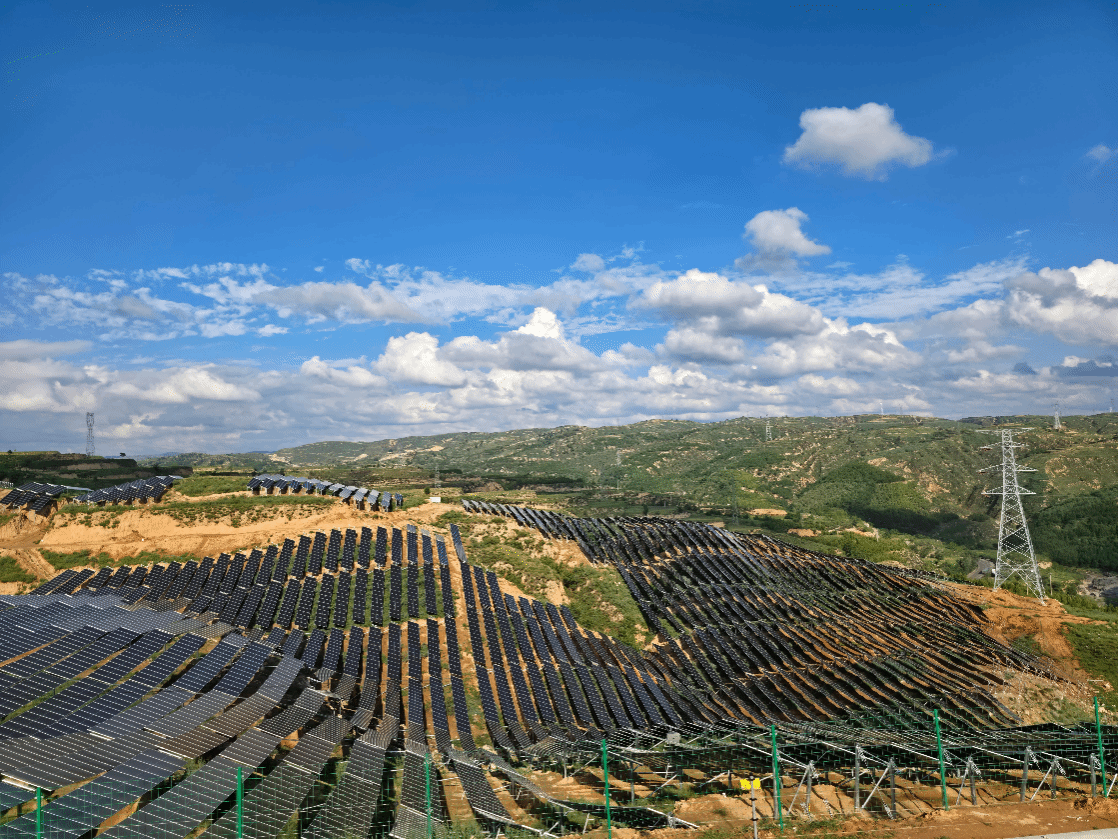

在保德縣洪濤山脈的溝壑間,由山西建投一建集團承建的100MW光伏項目已成功并網(wǎng)。深藍色的光伏板沿著山勢起伏鋪展,將4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)十余個村的2100畝荒地轉(zhuǎn)化為綠色能源基地。作為區(qū)域首個集中式光伏電站,項目年發(fā)電量約1.66億千瓦時,每年可節(jié)約標煤6.31萬噸、減排二氧化碳15.83萬噸,對改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境、促進經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。

破局:從廣域篩查到精準落點

項目啟動之初,在這片梁峁溝壑縱橫的土地上尋找合規(guī)且連片的可用地塊,成為橫亙在項目團隊面前的第一道難關(guān)。面對平地稀缺與嚴格的生態(tài)紅線、保護區(qū)限制,團隊將選址半徑擴展至25公里,運用衛(wèi)星遙感影像進行廣域初篩,鎖定潛在區(qū)域,再結(jié)合高強度的實地踏勘逐點驗證。累計勘查土地超10萬畝,詳細比對了106處候選地址的地形、地質(zhì)、權(quán)屬及生態(tài)符合性。通過與市縣兩級相關(guān)部門的緊密協(xié)作,經(jīng)過6輪方案優(yōu)化,最終確定了8個建設(shè)地塊,為項目落地打下堅實基礎(chǔ)。

攻堅:創(chuàng)新技術(shù)馴服復(fù)雜地形

在確定建設(shè)地塊后,項目團隊發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)囟钙隆⑸钲趾退绍浲临|(zhì)的地形特征給施工帶來了特殊挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)固定支架在這種地形下施工效率低——陡坡需要大規(guī)模開挖,深壑增加了基礎(chǔ)施工難度,松軟土質(zhì)又影響結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,導(dǎo)致成本攀升且存在安全隱患。項目團隊因地制宜采用柔性支架技術(shù),通過高強度預(yù)應(yīng)力懸索在30米跨度內(nèi)構(gòu)建支撐網(wǎng)絡(luò),使得光伏組件能夠靈活地“攀”上陡坡、“跨”過深壑,有效突破了對平坦地形的依賴。相比傳統(tǒng)方案,這項技術(shù)減少68%的樁基用量,同時提升40%的發(fā)電密度。

為進一步挖掘有限土地的潛力,團隊在地形尤為陡峭的局部及柔性支架方陣的間隙中,增補固定支架,形成“柔性為主、固定嵌縫”的高效混合布置模式,將單兆瓦占地面積從行業(yè)常規(guī)的約30畝大幅壓縮至約18畝,土地利用率提升40%。同時,組件統(tǒng)一采用25°傾角,在有限空間內(nèi)實現(xiàn)了發(fā)電效率與陰影規(guī)避的最佳平衡。

復(fù)雜險峻的地形下,人工搬運效率低下,還面臨滑墜等安全風(fēng)險。項目團隊自主研發(fā)柔性支架安裝提升設(shè)備,通過機械化操作替代人工搬運,使光伏組件的安裝效率從日均41塊提升至63塊,生產(chǎn)效率提升53.6%,有效解決了山地運輸難題,為柔性支架技術(shù)在山地環(huán)境中的規(guī)模化應(yīng)用提供了關(guān)鍵支撐。

協(xié)同:立體作戰(zhàn)決勝剛性工期

面對8個分散地塊、工程量大且并網(wǎng)時間緊迫的挑戰(zhàn),項目團隊充分發(fā)揮EPC工程總承包優(yōu)勢,采用“分塊設(shè)計、分塊施工”的動態(tài)協(xié)同模式,確保現(xiàn)場問題能即時反饋并迅速融入設(shè)計調(diào)整,有效避免了進度阻滯。

在施工組織方面,團隊采用“分標段平行施工,標段內(nèi)流水作業(yè)”的立體施工模式,將8個地塊科學(xué)劃分為4個標段實施平行作業(yè),各標段內(nèi)部再精細組織放點、樁基、支架組件、電氣等專業(yè)班組進行有序流水施工。作業(yè)高峰期投入800余名作業(yè)人員,實現(xiàn)了多工作面、多工序的高效穿插與協(xié)同推進。

在團隊的全力攻堅下,項目關(guān)鍵節(jié)點高效銜接:3月18日最終用地確定,3月24日設(shè)計圖紙敲定,4月10日首根工程樁澆筑完成,4月30日實現(xiàn)首批組件并網(wǎng)發(fā)電,最終于5月29日達成并網(wǎng)目標。短短兩個多月內(nèi),團隊完成了41個光伏方陣、302臺逆變器安裝及50余公里集電線路敷設(shè)等。

如今,這片曾經(jīng)貧瘠的荒山溝壑,已化身為一座現(xiàn)代化的綠色能源基地。項目發(fā)出的清潔電力,通過新建的220kV升壓站高效匯集,再經(jīng)由52基巍然矗立的鐵塔和18.5公里長的220kV線路,跨越山川,穩(wěn)定輸送至國網(wǎng)岢嵐縣水峪貫變電站,最終源源不斷地匯入國家電網(wǎng),點亮萬家燈火。