二建集團將創新作為發展核心,依托BIM技術為傳統建筑業注入智慧與活力,以奮發有為的姿態推動企業向數字化、綠色化轉型,助力高質量發展行穩致遠。

體系創新:以“突破”之志打通BIM應用“最后一公里”

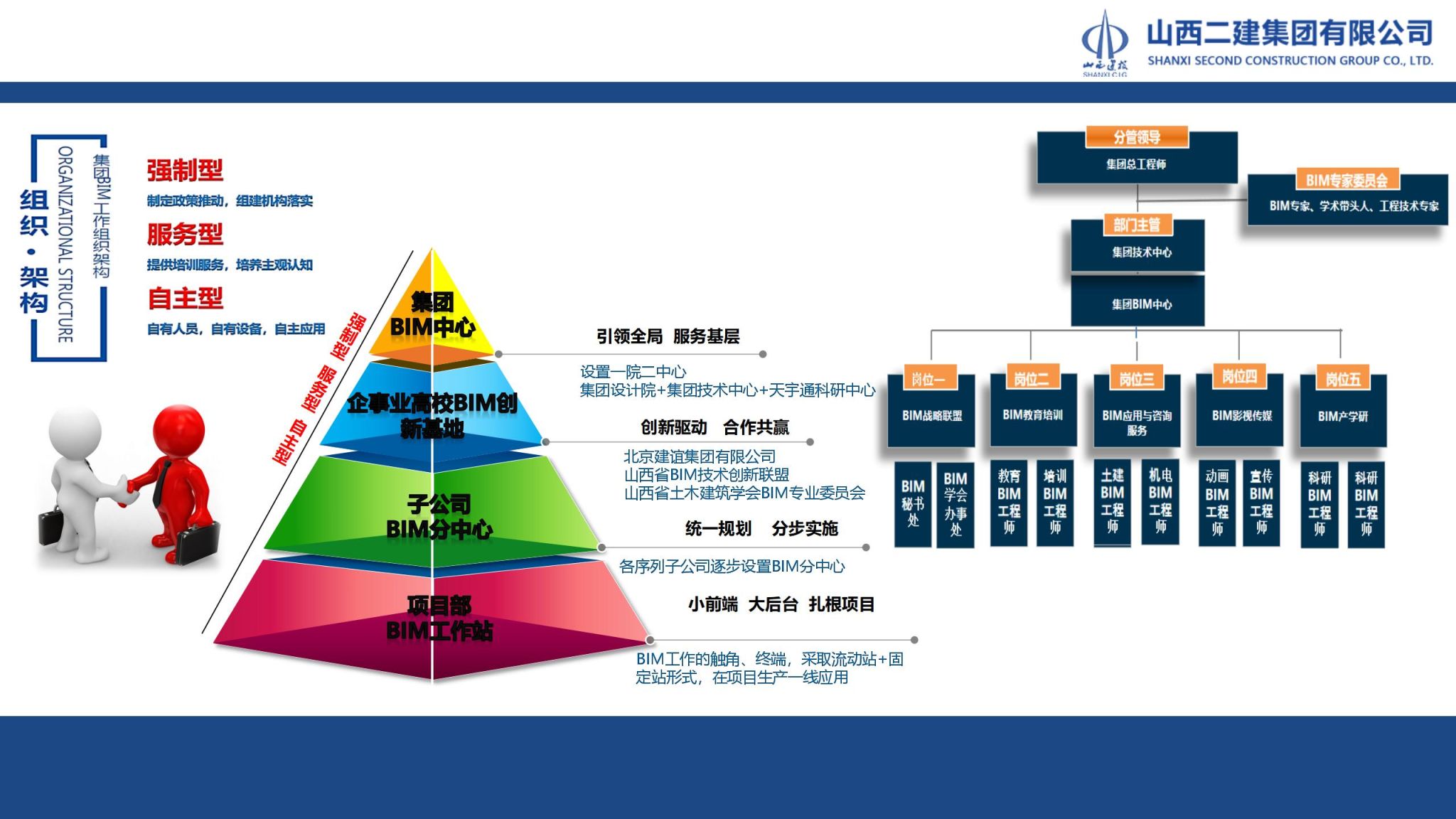

面對建筑業轉型發展的時代要求,集團打破了BIM技術“單點應用”的模式,推動走向系統集成,開展了以“體系賦能業務”為核心的深刻變革。

這場變革最關鍵的落子,便是構建了脈絡清晰的“集團—分公司—項目部”三級聯動應用機制。

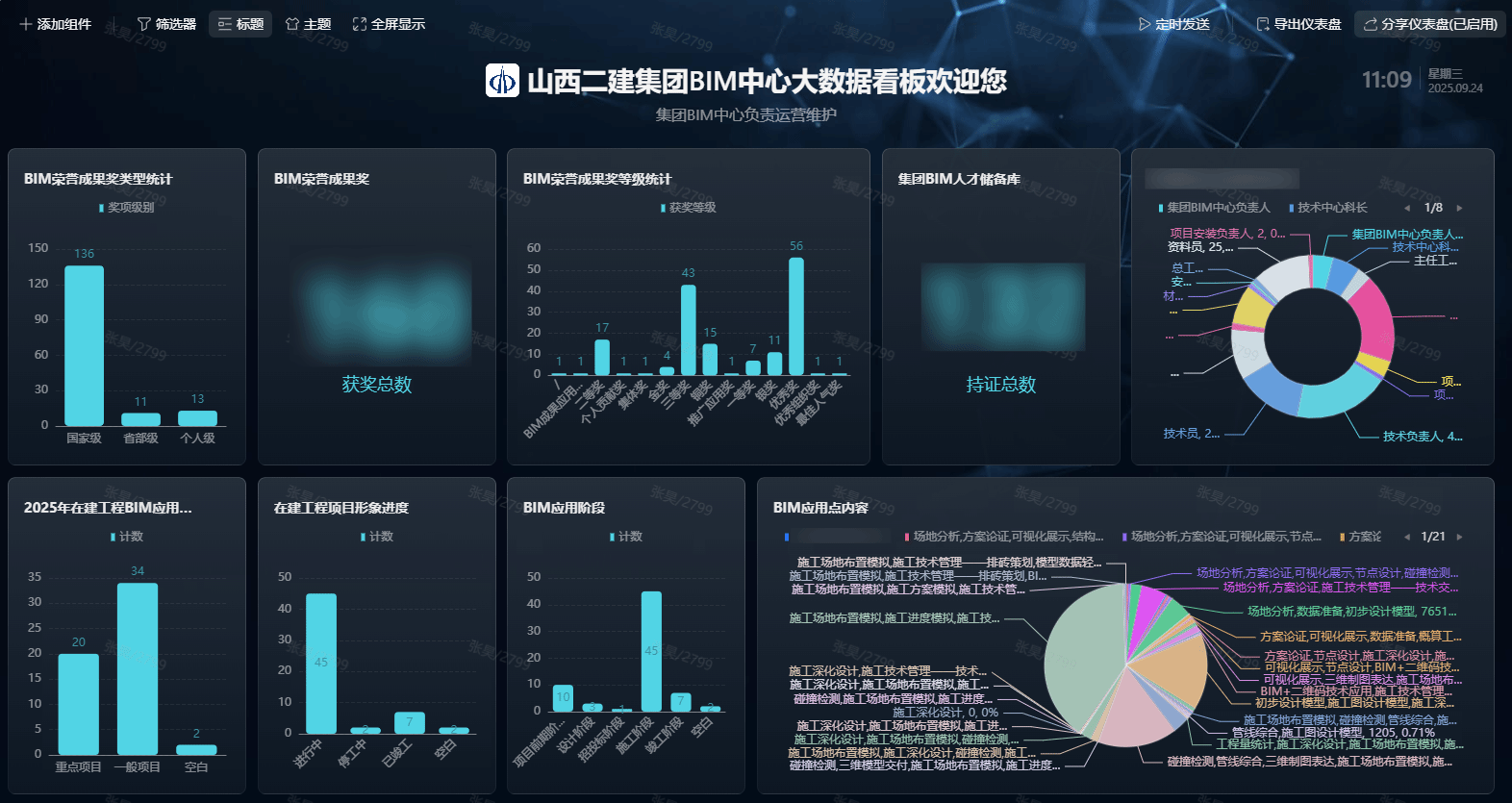

集團層面強化頂層設計,不僅編制出臺了《BIM技術應用管理辦法》和《BIM應用實施指南》等制度,更從大量實踐中提煉出125個關鍵的BIM價值點,讓技術應用有了清晰的價值導向;主動參與3項山西省地方標準的制定,將企業的最佳實踐轉化為建筑行業的共同規范;搭建企業級BIM大數據看板,實現了對33家基層單位、所有在建項目的全過程動態監控,讓管理決策從“經驗驅動”邁向“數據驅動”。

分公司層面則對房建、市政、裝配式等業務板塊的特性和痛點,制定了差異化的BIM應用方案,成立專項BIM技術小組,年均開展超過30次的專項指導,成功攻克各類技術難題200余項。

項目部將BIM技術嵌入施工全過程,在實施晉建迎曦園項目時,通過三級高效協同,實現構件加工精度控制在±2毫米范圍內,使返工率顯著降低70%,實現質量與效率雙提升。2025年,BIM協同平臺上線后,“問題—反饋—優化”的閉環流程實現了實時化運作,推動BIM技術從階段性輔助工具升級為貫穿項目全周期的精益管理核心體系,生動體現了“創新突破”理念到實踐的轉化。

機制賦能:以“奮發”之姿鑄就人才與創新的良性循環

集團將“奮發有為”的精神內核,具象化為“制度+人才+激勵”三維一體的支撐機制。在制度層面,將BIM應用率、培訓覆蓋率、成果獲獎等關鍵指標納入分公司年度考核,釋放出“創新有為者受益”的明確信號;發布《BIM技能提升三年行動方案》,細化了5類專業標準與7類應用流程,讓基層的技術應用有章可循、有據可依,從制度上保障了創新活動的規范性與可持續性。

在人才層面,構建“激勵+培育+晉升”全鏈條機制。在激勵上,出臺專項政策,將BIM成果與大賽獲獎納入年度表彰,并設立專項獎金,讓創新者的價值得到物質與榮譽的雙重認可,人才留存率提升至95%。在培育上,累計開展BIM培訓3000余人次,并通過“理論+實操+認證”模式,確保學以致用,考核通過率達92%;連續八年舉辦企業BIM大賽,不僅挖掘了上百個優秀案例,更營造了“比、學、趕、幫、超”的濃厚創新氛圍。在晉升上,建立BIM人才庫與三級梯隊,并將BIM能力與職稱評審、崗位競聘直接掛鉤,徹底打通了專業技術人才的職業發展通道。如今,集團已有9人入選國家級BIM專家庫、38人獲得省級技能等級認定。

價值彰顯:以“有為”之果樹立高質量發展新標桿

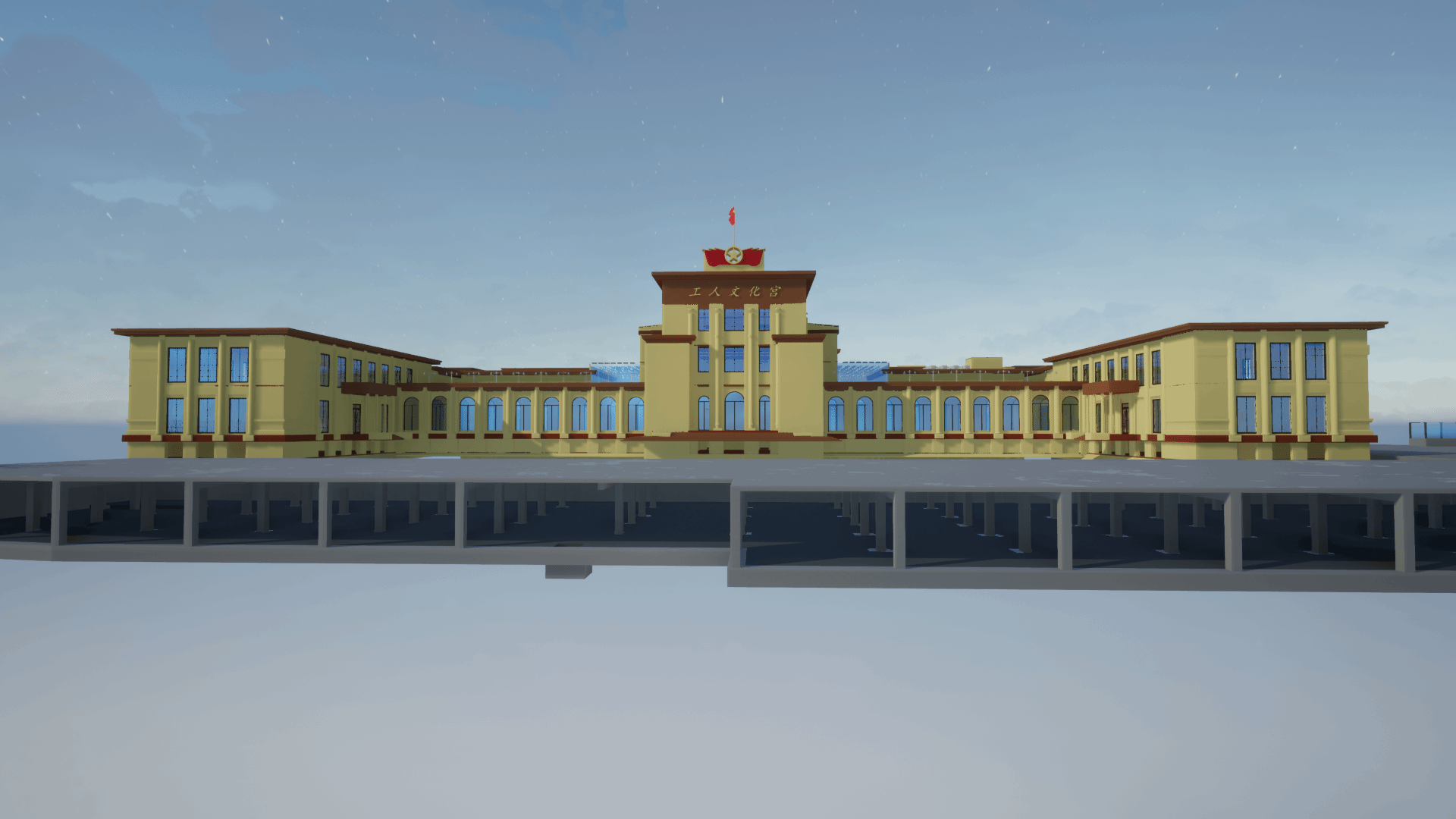

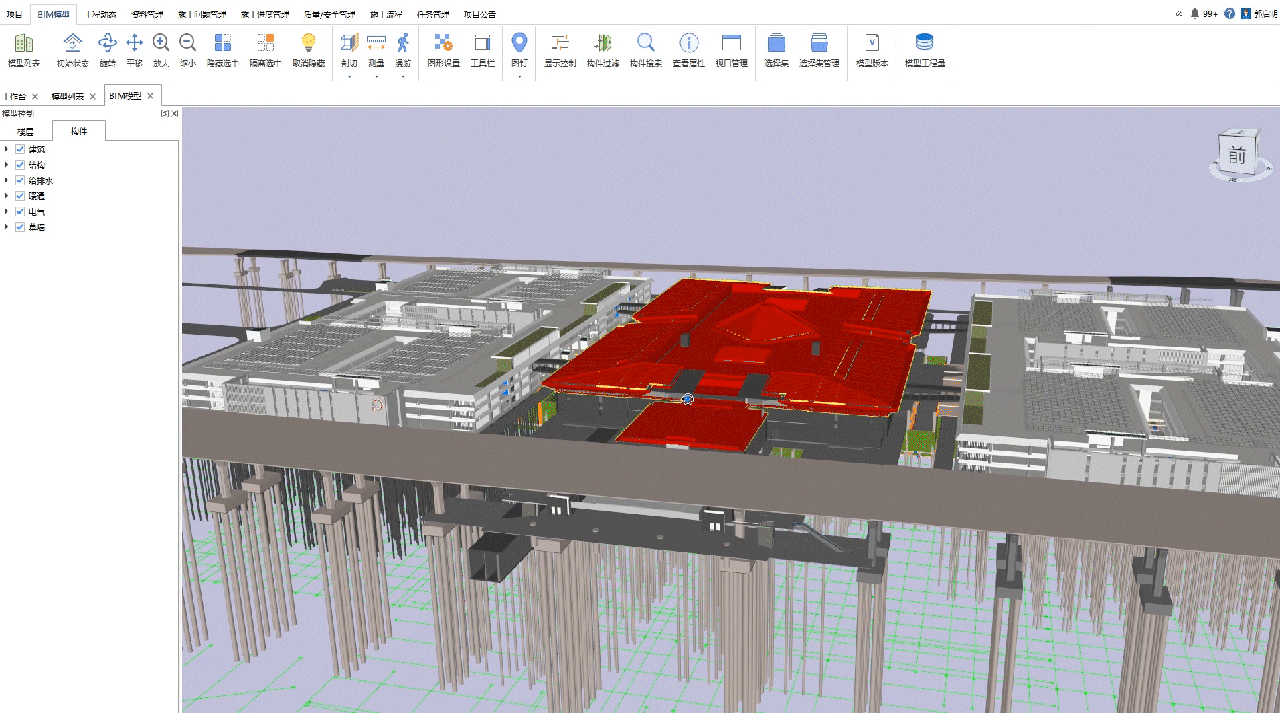

BIM技術的價值,最終要通過項目在安全、成本、工期、質量和綠色等方面的綜合效益來檢驗。在實施太原工人文化宮新(擴)建項目時,團隊應用BIM+三維激光掃描技術,對古建筑進行厘米級精準度實景復原,通過模型與工程實體精準疊加,使工效提升30%,同時結合采光與能耗模擬,優選綠色建材,既能完整保護歷史風貌,又實現節能降耗,成功破解了保護與升級的雙重難題。

實施忻州市第三人民醫院項目時,團隊針對3.6米超厚直線加速器施工難題,創新應用BIM技術開展土方開挖模擬與方案優化,通過三維建模精準預演摩擦擺隔支座施工流程,既確保安全又提升空間效率,最終實現材料損耗減少15%、工期提前35天的顯著成效。

太原武宿機場三期改擴建工程高架橋項目通過BIM技術革新施工工藝,將119座花瓶形橋墩的鋼筋作業從“高空散綁”升級優化為“地面整體預制、一次吊裝”,實現零返工、零補料,直接節約鋼筋368.9噸,節約成本205.3萬元。這一方案不僅提升了施工安全性和環保性,更成為大型交通樞紐建設的示范案例。

扎實的項目實踐結出碩果。二建集團BIM團隊獲評“山西省首批青年創新先鋒團隊”,多次榮獲“省屬企業優秀創新小組”“山西建投優秀青年創新小組”稱號,成為全省BIM技術推廣標桿。團隊立項3項省部級科研課題,攻克“裝配式建筑全流程BIM協同”“復雜鋼結構虛擬預拼裝”等行業難題;累計獲150項國家、省部級BIM大獎,9項成果入選山西省建筑信息模型(BIM)優秀案例,2項獲“山西省建設科技成果登記(重大)一等獎”,技術水平經鑒定達到國內領先水平,為行業提供了可復制的“BIM+工程”融合范例。

從BIM技術的體系化創新到實踐應用,每一次進步的背后,都躍動著“創新突破、奮發有為”的文化基因。這種精神,已通過技術大賽的錘煉、項目一線的實踐、典型案例的宣傳,從文本內化為共識,從共識外化為行動。山西建投將繼續在“實力建筑、恒久傳承”的宏偉愿景引領下,在這條BIM發展的道路上深耕不輟,為建筑行業的現代化轉型提供更多智慧方案。